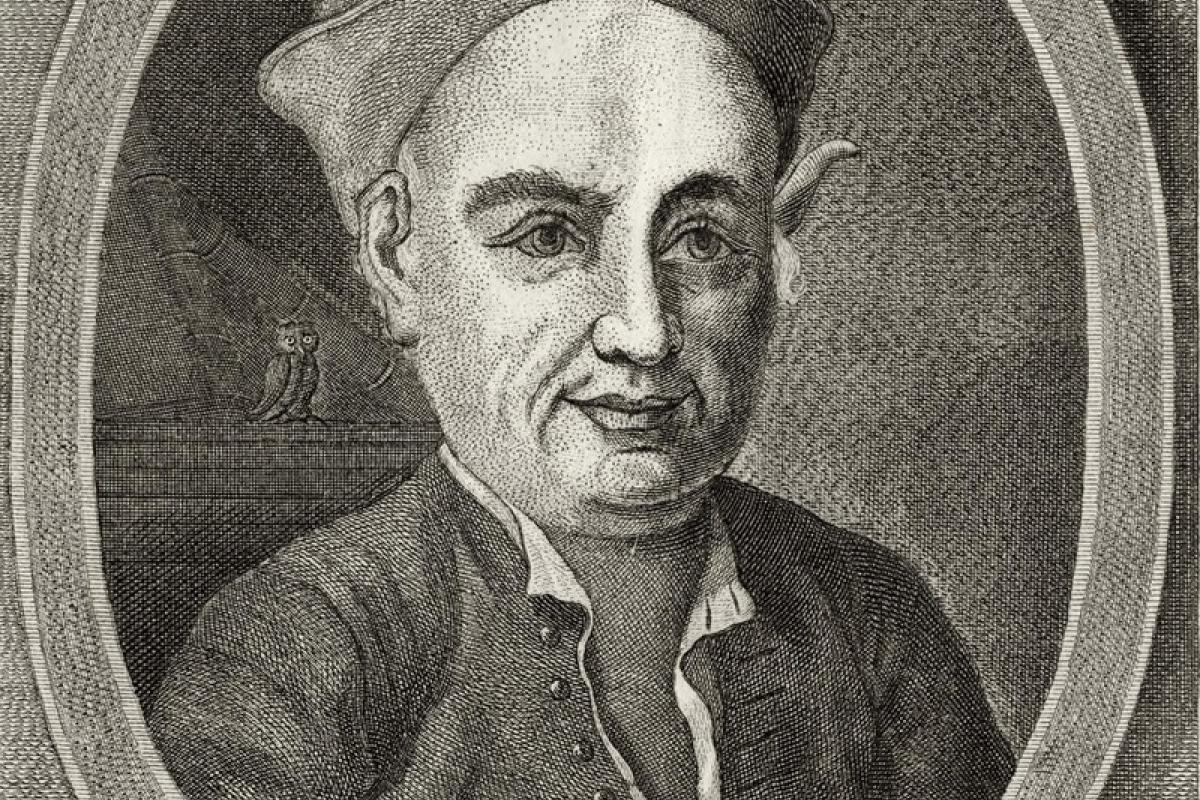

È grazie a due vescovi cólti e sensibili – Giovanni Antonio Davìa e Lodovico Valenti Gonzaga – ma soprattutto per merito di un intellettuale di statura europea – il medico, scienziato ed erudito Giovanni Bianchi (1693-1775) – se Rimini nel Settecento si apre alle nuove idee filosofiche e scientifiche, connettendosi con i principali centri culturali, non solo italiani, e con le personalità più eminenti. Uomo dall’ingegno brillante e versatile e dai multiformi interessi, ma anche dal temperamento altezzoso, polemico e attaccabrighe, Bianchi si laurea in medicina a Bologna, dove studia anche storia naturale, matematica, idraulica, e legge le opere dei filosofi antichi e moderni e degli scrittori greci, latini e italiani. Alle sue molte doti si accompagna un singolare talento per procurarsi nemici.

Tornato a Rimini dopo un periodo di viaggi e un triennio di insegnamento all’università di Siena, apre nella sua casa una sorta di libera università, dove si discute di anatomia e scienze naturali, fisica e astronomia, filosofia e letteratura, storia patria e antiquaria. La casa ospita anche un orto botanico, un museo di storia naturale e una raccolta archeologica. È qui che viene riportata in vita e ospitata l’Accademia dei Lincei, dove Bianchi assume il nome, col quale diverrà noto, di Iano Planco. In contatto epistolare con i maggiori scienziati e studiosi europei – da Morgagni a Galvani, da Algarotti a Muratori, da van Swieten a Voltaire – ma anche con centinaia di medici ed eruditi di provincia, Bianchi pubblica, oltre a numerosi libri e opuscoli di medicina teorica e pratica, opere di veterinaria, zoologia, botanica e varia erudizione.

Alla sua scuola si formano i più apprezzati intellettuali riminesi della seconda metà del secolo, ciascuno con una propria spiccata individualità e un proprio peculiare ambito disciplinare, che contribuirà a innovare: Giovanni Antonio Battarra l’agraria, Francesco Bonsi la veterinaria e in particolare l’ippiatria, Michele Rosa la fisiologia, l’epidemiologia e l’igiene pubblica e Giuseppe Garampi, il futuro cardinale e prefetto degli archivi vaticani, gli studi storici.

< pagina precedente pagina successiva >

Entrare in una biblioteca significa varcare le porte della meraviglia e del sapere. Significa

conoscere, ma anche solo percepire gli infiniti percorsi dell’immaginazione

umana, il sapere e la creatività dell’uomo divenuto libro o immagine. Le sue possibili

combinazioni. Si entra nel regno della scoperta. Basta trasformare il vedere in

guardare per aprirsi alla bellezza.

“Per documento e meraviglia. Una storia lunga 400 anni”, si presenta come un

viaggio a ritroso nei secoli dentro le sale antiche della Gambalunga, alla scoperta

dei poliedrici volti della città. Da leggersi attraverso i preziosi codici, le fragili carte

d’archivio, le fantasmatiche fotografie “sviluppate